包天笑致郑逸梅手札小识

彭伟《 中华读书报 》( 2017年05月24日 14 版)

|

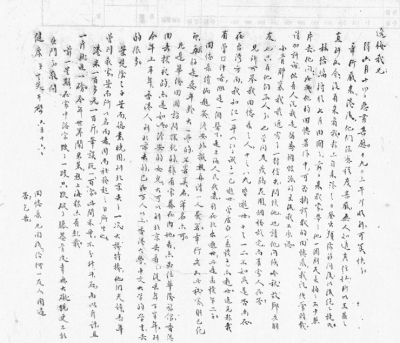

包天笑致郑逸梅信札 |

包天笑(1876—1973)不仅盛产小说,而且工于书法。“补白大王”郑逸梅有赞,“他为人温文和易,写字纤小端秀,似出女子的簪花妙格”。直到包君晚年,郑先生还向他索字。中华书局《郑逸梅友朋书札手迹》影印了一通2月21日包先生的亲笔信,收信人正是郑先生。其中包天笑尊嘱为郑先生书写《病中遣怀》诗句,本已写好一幅斗方,不幸墨污,又因手颤,只能再写,迟奉数日。书中也印有重书《病中遣怀》,落款写道:“壬子(笔者注:1972年)岁阑偶作《病中遣怀》……天笑时年九十七”。又由包氏生年可定,《病中遣怀》作于1972岁末,信函书于1973年初(下文简称“前札”)。

包天笑、郑逸梅两位文坛寿星,虽然分居港沪两地,但为同乡老友,晚年通信何止一通。本世纪初,笔者游学奥克兰,造访朗素园,有幸观赏了另一通包君致郑逸梅手翰。“朗素园”主人陈朗、周素子伉俪早年受业于杭州大学周采泉教授。采翁耽情藏札,又与郑氏交游。故而此信流传有序。札中小楷俊秀,又涉文坛轶事,可谓妙书趣闻“并驾齐驱”。幸得陈周二老应诺,兹录全信如下。

逸梅我兄:

得六月十四日惠书甚慰。十九日上午即收到,可算快了。

章行严来港后,他们保密程度甚严,无人知道其住址,所以王益之直到如今,没有来看我。报上自来港之日登出头条新闻后,以后绝不提及。

林培瑞将于七月回国了,前日来我家,带了他一个朋友来拍了不少照片去,他问:在他的著作中,可否摘译我的“回忆录”,我说尽管转载,请加评论,但有人说我是鸳鸯蝴蝶派的主流,我不承认。

小青那里我最近写了一封信去,问候他,也请他问候吟秋,故乡老朋友,也只有他们两人了。也曾问及瘦鹃花园、烟桥故宅,尚有家人在否?

兄所可举我回忆录之人,十之八九皆逝世,十之一二不知其是否尚在,在台湾方面,我知江一平(江子诚子)已逝世,曾虚白(孟朴子)亦逝世。近见报载,有曾囗仲者,那是一个医生,是上海人民代表,新在北京逝世,此是孟朴第二子。

回忆录续编题签,澹安外拟想再请一人签署,章行老如此**,则已绝望,最好是要年龄大一些的,不署真名,笔名亦可。

凡是华侨回国访问探亲的,虽有家眷在内地者,亦必住华侨旅馆,香港回去探亲的,亦是如此。澹安的女儿,大可以到北京去看看,从去年下半年,到今年上半年,香港人到北京去的,已在万人以上,香港大学、中文大学的学生,去的很多。

叶楚伧之子叶南,媳袁晓园,到北京去了一次,大捧特捧,他们夫妇,去年曾到我家。叶南所以名南者,因南社发起之日所生也。

港米一百多元一百斤,笔误脱一“百”字。此间米量,不分升、斗、石,而以斤计,且一斤就是一磅。今年世界闹米荒,想上海报亦有记载。

前一星期,在家中浴室跌了一跤,只跌破了膝盖骨皮,幸无大碍,现更不能出门了。敬问

健康

弟天笑再启 六月十六日回忆录兄阅后,给何一友人阅过否?乞告。

函中提及章行严(即章士钊)来港行踪神秘,可推此札写于1973年6月16日(下文简称“后札”)。两通手札均同为包氏在世最后一年所书。查阅《追忆章士钊先生》诸多史文,1973年5月25日,时年92岁的章士钊乘坐专机飞赴香港,他来港后,不适天气,罹患疾恙,于7月1日仙逝。故而才有“报上自来港之日登出头条新闻后,以后绝不提及”。若论友情,作为章士钊的秘书王益之理当登门联系包老,包天笑恳请章老为回忆录续篇题字也非难事。至于章、包的旧情,不可不读札中数次提起的回忆录。包天笑寓居香港,阅遍积年日记,按图索骥,先后撰写了《钏影楼回忆录》和《钏影楼回忆录续篇》。前者由香港大华出版社于1971年6月初版。其中一节“金粟斋时代的朋友”追忆光绪年间,包天笑在上海创办金粟斋译书处,与吴彦复(章士钊的丈人)府宅相邻。译书处后门正对吴家前门。章士钊时为20出头的翩翩少年,常常往来于吴家、译书处,故与包天笑相识相交。时至1973年,包天笑与章士钊的友情“已入古稀”。因为肩负重任,又遭顽疾,危及生命,章士钊无时也无力会见老友。数月后,包天笑仙逝,可能至死也未明了“章行老如此**”的缘由。他对章老题签已经“绝望”,只能嘱托郑先生另寻一位老人挥毫。翻阅《钏影楼回忆录续篇》,最后封面书名者是诗人、古文家朱大可,扉页题名者是小说家、学者陆澹安。二老为包著写字,的确是郑逸梅不忘包君所托,及时相助,最终弥补了章老题字未果的遗憾。郑逸梅在《〈钏影楼回忆录〉的刊行》记述,《钏影楼回忆录》的书名是叶恭绰、吴湖帆两位名家生前预先写好的,“续篇封面本拟请章行严书写,没有写成,而行严下世,他就委托了我为他代求,陆澹安、朱大可两位和我时常晤叙,又是擅长书法的,便请澹安、大可大笔一挥了”。郑氏忆文基本属实,只是行文略有欠妥。包氏在“后札”中有言:“回忆录续篇题签,澹安外拟想再请一人签署”,可知写信时,两人已定陆澹安为扉页题名。续篇扉页印有陆君的落款时间“癸丑春日”,同年夏日,即在7月,章老才病逝。陆澹安在章老逝世前就先“大笔一挥”了。

在“后札”中,包天笑向郑逸梅说起一位来华求学的美国学子林培瑞。此君是美国人,英文名Per⁃ryLink,生于1944年,著名汉学家,普林斯顿大学荣誉教授。笔者推测,包君在1973年2月的“前札”中已经讲起林培瑞,但是没有写明他的名字:“前日有一美国哈佛大学毕业生写了中国信,要来见访。他是中国通,能说中国话,我以为他总是说的广东话,谁知一口北京话,说得比中国人还漂亮。他访我为的要询问二十世纪初中国民间文学,为他自己考博士作论文也。”林君的确毕业于哈佛,而且1976年获得博士学位。他还是相声名家侯宝林的门人,擅讲字正腔圆的北京方言。笔者有幸通过Email联系上林先生。他回邮写道:“1.没错,包公信上提到的美国人就是鄙人林培瑞。2.1972年秋,我在香港的一份报纸上看到过一篇关于一位老编辑的报道,说是认识包天笑的。写了信给他,问是否能够带我去拜访包。老编辑说,咱俩先见见吧。见了面以后他带我去。老编辑好像姓高,但记不太清。郑逸梅是1973年5月在上海第一次见的面。”《钏影楼回忆录》最初刊于高伯雨主编的《大华杂志》,后由高先生编订出版。我回邮告知林先生,所忆“高先生”应该就是掌故名家高伯雨。他说对。在两札之间的4个月中,林培瑞数次走访包天笑,搜寻鸳鸯蝴蝶派的史料。包先生同意林君引用他的回忆录,但是有个条件。话要从1960年说起,那年7月20日,香港《大公报》刊出了秦瘦鸥的《关于鸳鸯蝴蝶派》,定格包天笑、周瘦鹃为鸳鸯蝴蝶派中的早期人物。一周后,包天笑就在当地《文汇报》发文给予驳斥,表示自己创作小说纯属偶然,秦文中列举的所有作品没有一部是包天笑撰写的。言下之意,他的作品不属鸳鸯蝴蝶派。10多年后,他对林培瑞提出的条件更加值得玩味:“请加评论,有人说我是鸳鸯蝴蝶派的主流,我不承认。”包天笑此时至少没有完全否认他是鸳鸯蝴蝶派,只是强调他不是代表人物。返美后,林培瑞完成了博士论文Traditional style popular fiction inShanghai,1910—1930(《上海传统风格的通俗小说,1910—1930》)。1981年,他又出版了MandarinDucksandButterflies(《鸳鸯蝴蝶派》),可谓学业有成。在《鸳鸯蝴蝶派》中,林培瑞的确引用数页包天笑的两册回忆录。至于包先生谈及的“条件”,书中回避了。著者在邮件中也有解释:“包先生认为‘鸳鸯蝴蝶派’一词有些贬义,不愿意接受。我当时的兴趣不是褒也不是贬,只是想了解当时的广泛读者的心态和价值观。”

包天笑晚年由其哲嗣迎养于香港。时至1973年,港人生活颇为拮据。包天笑在两札末尾均费笔墨,专谈同年香港通货膨胀,尤其是米价飞涨,以致大家停发贺年卡、明信片。郑逸梅想要一份香港年历,包天笑也送不出。不仅物质上,在精神上,97岁的包天笑也有苦楚。他虽未“寿则多辱”,确是“寿则多孤”。他去信问候同乡旧友程小青和蒋吟秋两位先生,更在两札中关心周瘦鹃先生,从追问周先生何病下世到关注周家花园的后人,足见包天笑的思念真情。至于回忆录中的诸多旧友,也纷纷离世,包天笑故言“十之八九皆逝世”。不过“文革”时期,常有大陆名人逝世的流言传至海外,包氏也有误信。“后札”中“曾囗仲”即曾耀仲,曾朴(字孟朴)的第二子。据上海市地方志网站记述,曾耀仲是沪上医界颇有名望的领导人,1974年逝世。至于曾耀仲的长兄曾虚白更是名人。他时在台湾,不知何故,包氏也以为曾君在1973年也过世了。其实曾虚白在1949年迁居台湾,一直活到1994年,与包氏同属长寿老人。

直至“后札”附言,包天笑不忘询问还有人阅过《钏影楼回忆录》。郑先生是否将回忆录推荐给他人,已经无从考证。不过笔者有幸于40多年后拜读两册回忆录,受益良多;包天笑、章士钊诸君的文人形象也历历在目。书比人长寿,手札又何尝不是呢?