在华东师范大学图书馆,有一群特别的“探宝人”。他们面对的不是普通的书籍,而是泛黄的手稿、珍贵的缩微胶片和厚重的历史档案。但他们使用的工具,却充满了21世纪的科技感:AI大模型、智能OCR、虚拟数智人。

10月29日下午举行的图书馆特藏整理研究项目中期汇报会上,各路人马八仙过海,各显神通,交出了一份份令人惊喜的答卷。这群年轻人正用创新技术为特藏资料注入全新生命,一起来看看他们半年来的丰硕成果吧!

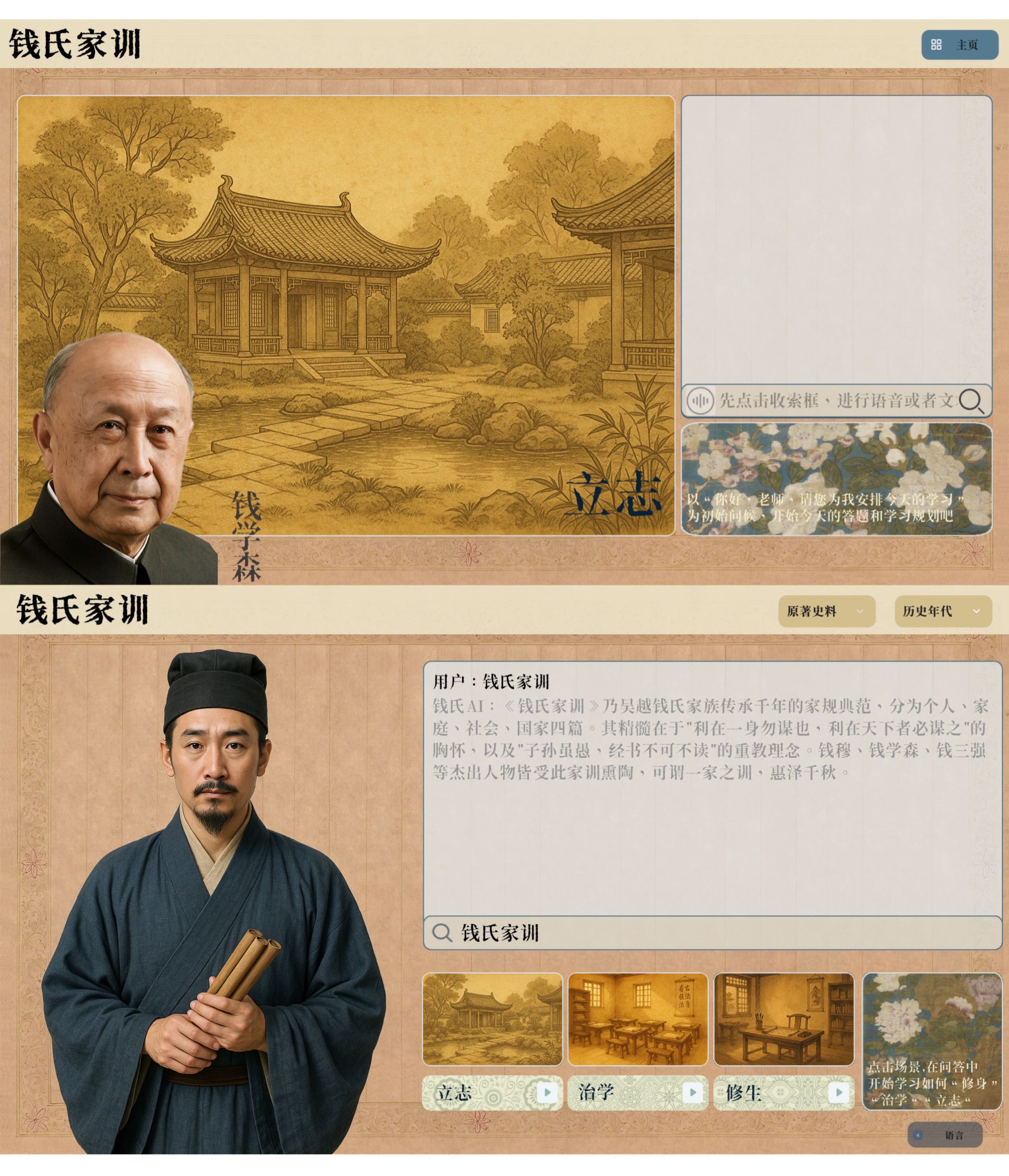

《钱氏家训》智能体:让传统家训成为可对话的“人生导师”

汇报人:王泽昊

这是非常具未来感的一个项目。团队的目标是让古老的《钱氏家训》不再是刻板的训条,而是一位可互动、可对话的“智能导师”。

创新内核:

完全自主研发:为确保知识产权与数据安全,项目每一行代码都坚持自主研发,为未来在图书馆本地化部署和线上传播扫清了障碍。

超越问答的交互体验:智能体不仅能回答问题,更设计了“人生模拟器”式的小游戏。用户可以扮演钱氏子弟,在人生关键节点做出选择,亲身体验家训思想对个人命运的影响,最终生成一份独特的人生报告。

坚实的学术支撑:项目已在《情报杂志》上发表一篇《基于大语育模型和联邦学习的恶意流量安全分类研究》的论文,并有计划撰写有关青年成才培养机制的著作

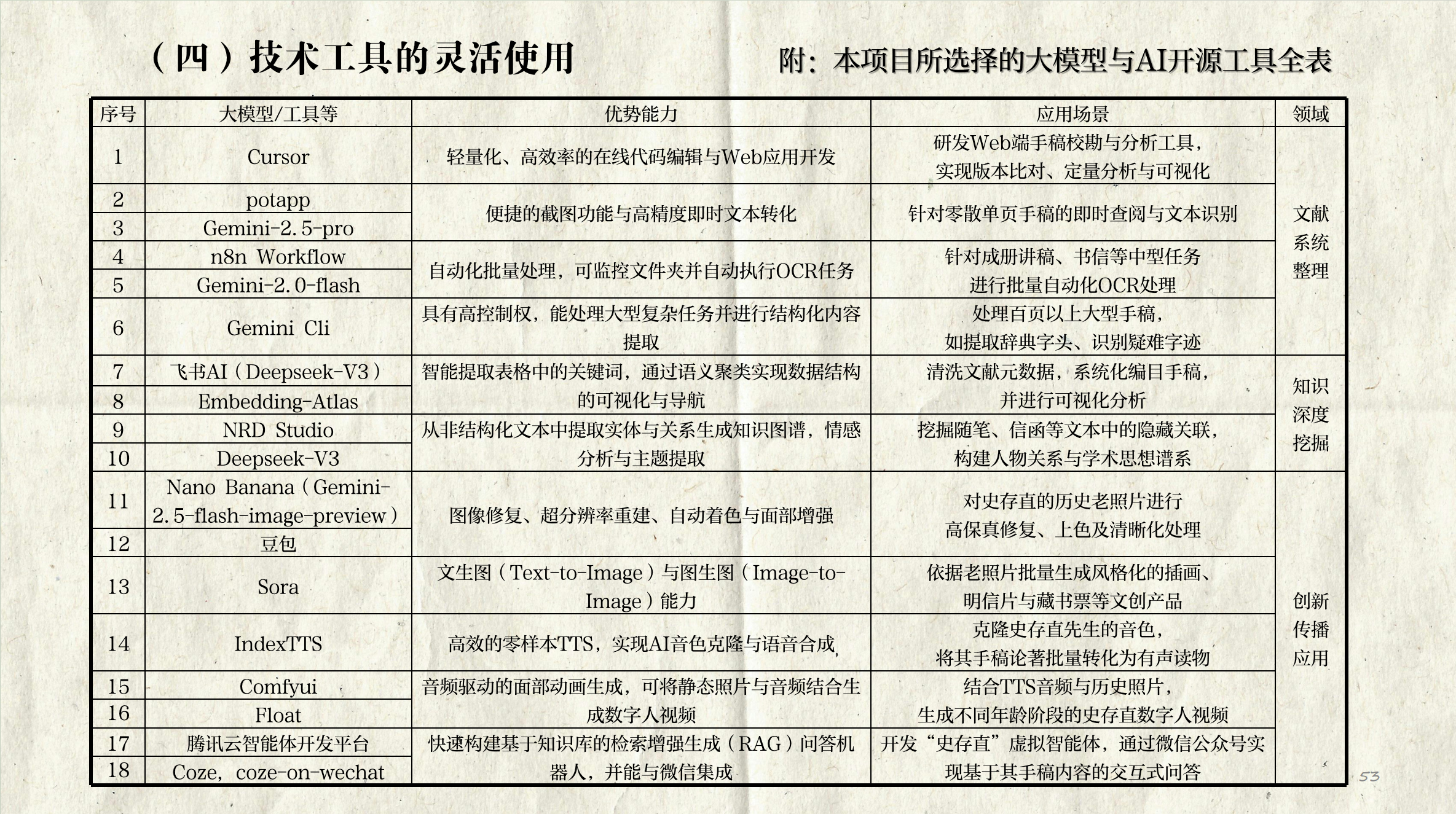

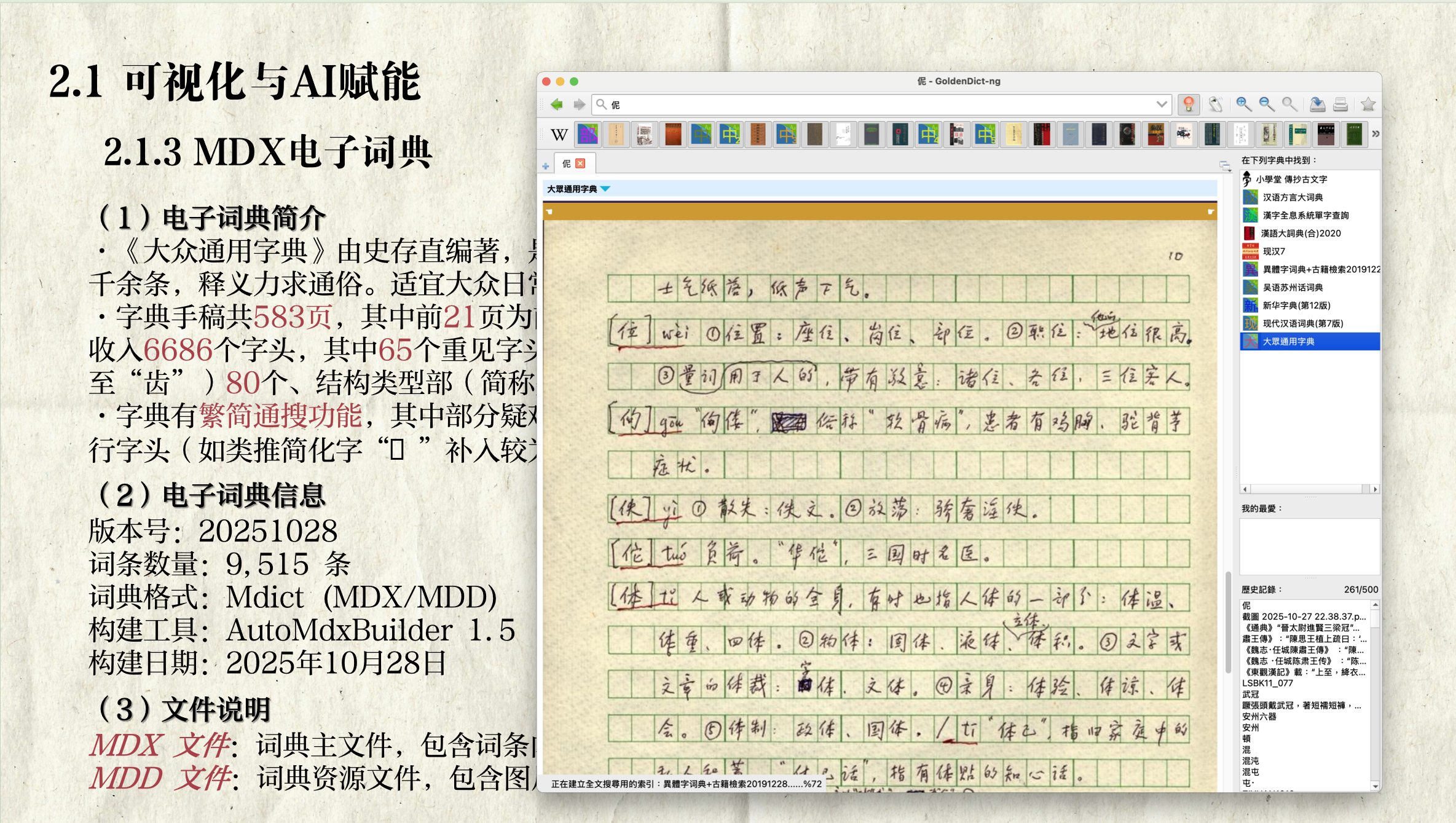

史存直手稿整理与研究:数字人文的集大成之作

汇报人:徐彧

语言学家史存直先生的手稿整理展现出技术驱动的特藏研究新范式。项目组不仅完成了系统的规范化整理,更在资源“活化”与“创造”中发挥到极致,展现文科生驾驭AI的超强能力。

技术全景图:

规范的元数据建设:参考国际标准,为每一份手稿建立了详尽的元数据,为未来融入学校数字特藏平台打下坚实基础。

智能体“对话”先贤:基于手稿内容,在微信公众号上部署了“史存直数字助手”,公众可以直接提问,获取来自先生手稿第一手资料的回答。

知识图谱与足迹地图:利用NRD Studio平台生成了史先生的学术关系图谱;通过Tableau软件制作了其生平足迹的可视化地图,时空轨迹一目了然。

dxBuilder将史存直《大众通用字典》这部书稿开发成可搜索的字典,字典有繁简通搜功能。

dxBuilder将史存直《大众通用字典》这部书稿开发成可搜索的字典,字典有繁简通搜功能。

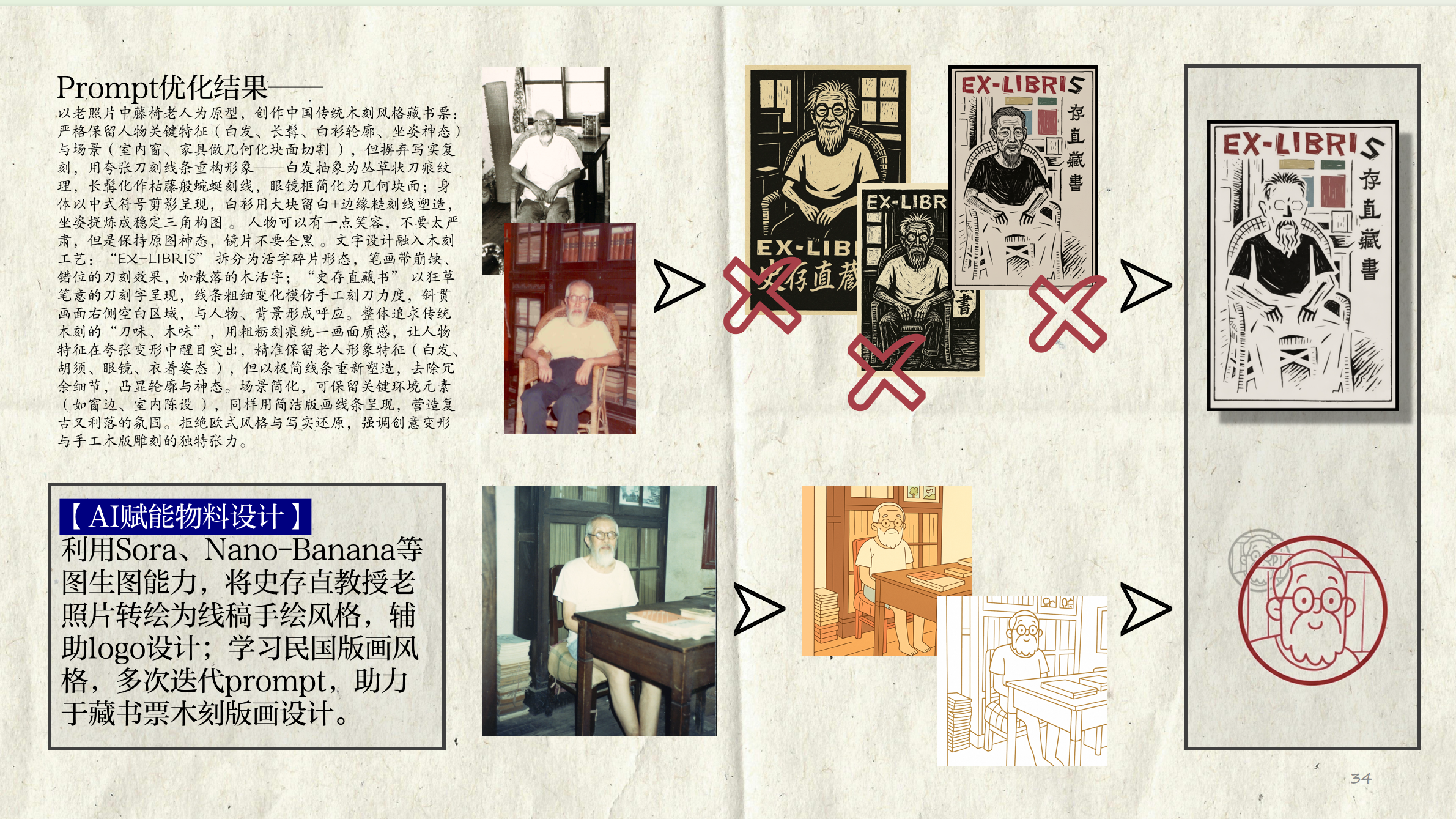

创意设计与文创开发:AI绘画制作的学术大师眼镜布、定制版藏书票,让高深的语言学以轻松、亲切的方式走进公众生活。

虚拟数字人“复活”大师:综合运用Index TTS、Float数字人模型等技术,生成了史存直先生的虚拟形象视频,用他本人的语气和学识,讲述与华师大的深厚情缘,效果令人动容。

夏康达听课笔记整理:AI如何“读懂”天书般的手写体

汇报人:刘天宇

面对华东师范大学中文系校友夏康达1865页、预估50-60万字的手写听课笔记,项目组遭遇了前所未有的挑战——字迹圆润潦草、夹杂大量特定时代符号,如同“天书”,然而正是这支全部由中文系学生组成的团队,却上演了一场精彩的“技术破壁”行动。

破局之路:

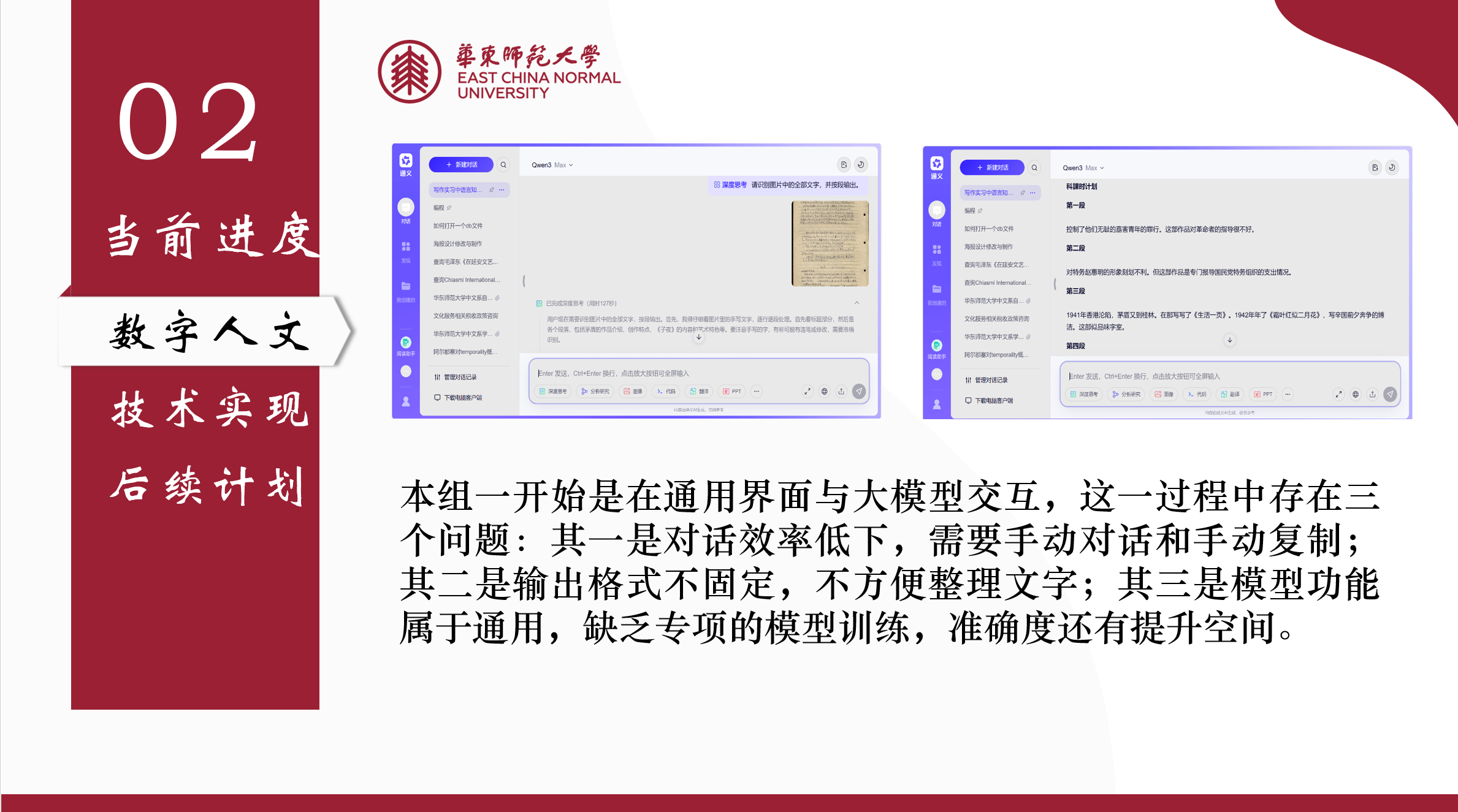

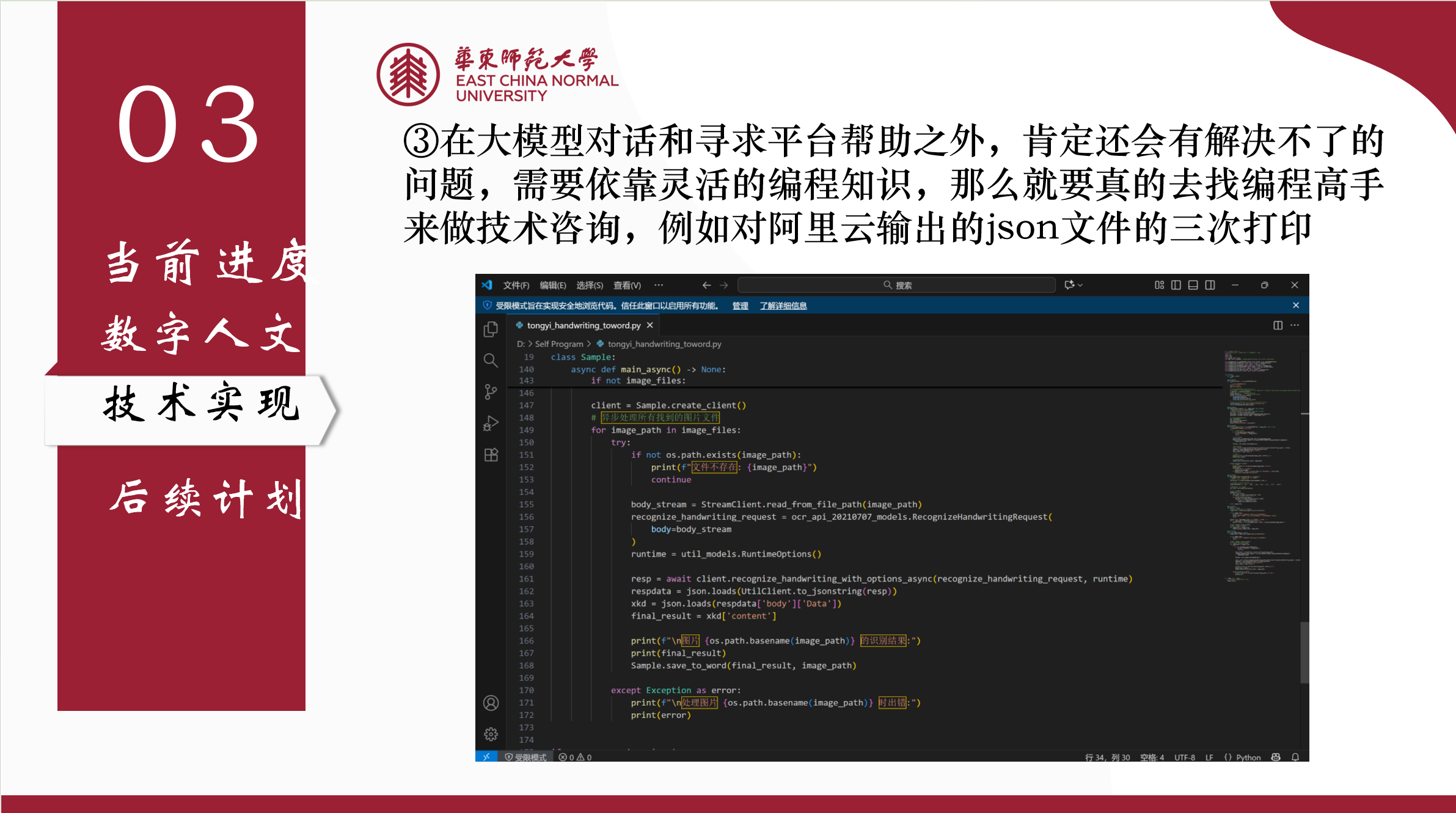

从“人眼识别”到“AI流水线”:项目组经历了从纯人工识别的缓慢,到探索通用大模型,最终实现了技术飞跃——通过编写Python程序,直接调用阿里云、百度云等专业的手写OCR API接口,实现了批量图片到Word文档的“全自动流水线作业”。

文科生的技术逆袭:团队成员全是中文系学生,他们分享了“如何作为文科生零代码基础驾驭AI工具”的宝贵经验:利用豆包等平台的在线测试功能、善用官方SDK示例、在关键节点求助技术支持,展现了出色的学习与整合能力。

未来可期:在自动化技术的加持下,项目组信心大增,计划在完成整理的基础上,积极寻求学术发表,并前往天津采访夏康达先生本人,为材料注入鲜活的生命力。

战后日本高等教育改革研究:缩微胶片中的冷战叙事

汇报人:吴晨嘉

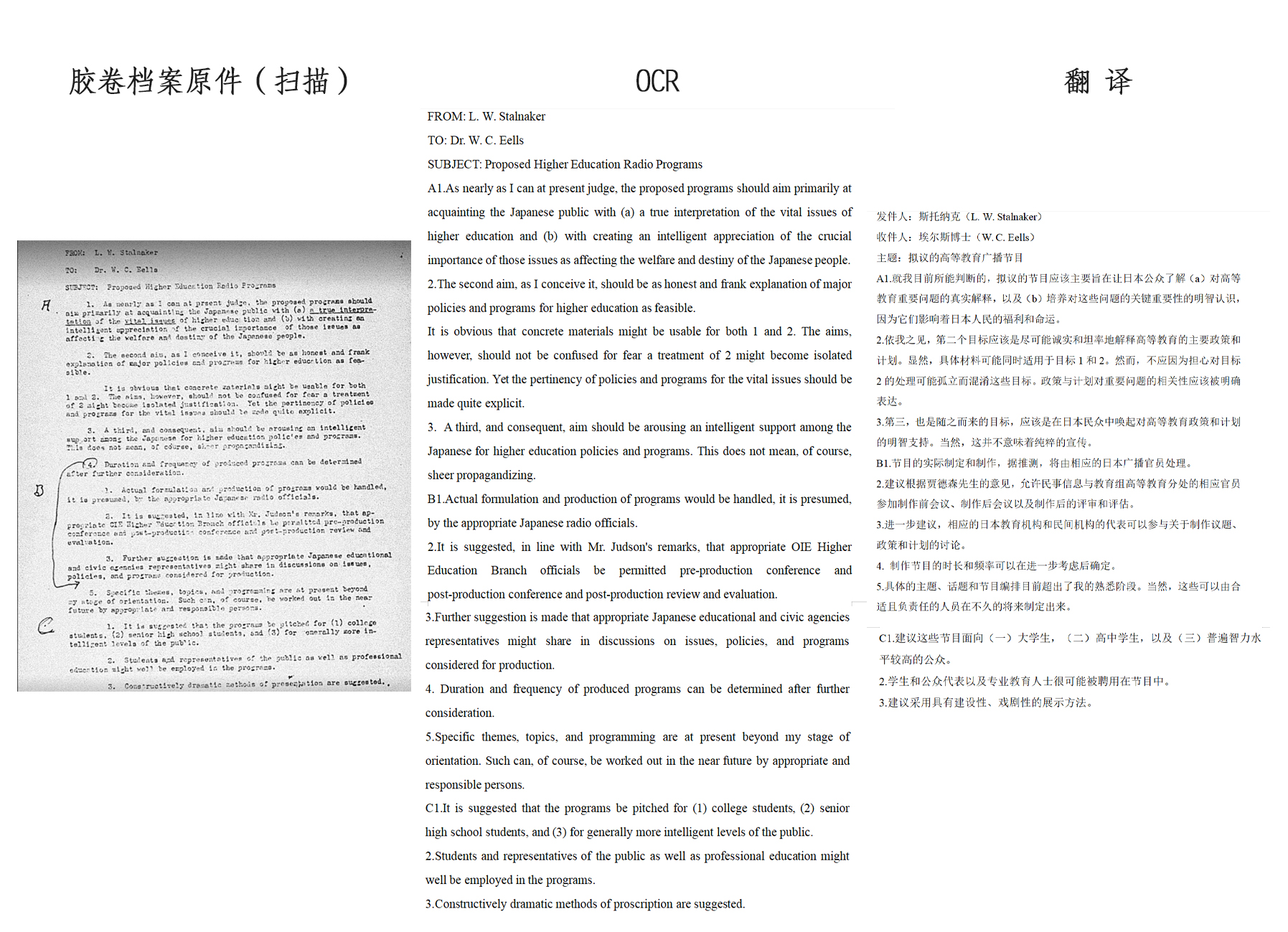

针对国内独家的《日本的教育改革(1945—1952)胶卷档案》,进行识别转化。揭示美日双方在教育改革中的复杂互动,并探讨其如何成为冷战初期“文化外交”与构建“知识同盟”的缩影。

技术突破:

海量数据处理:利用deepseek、文心一言等大语言模型完成了对胶卷中54万字内容的OCR识别与初步翻译,形成了85万字的中文文稿,构建了扎实的研究数据库。面对胶片老化、印刷模糊等难题,利用AI训练其上下文逻辑推理能力,显著提升了识别准确率。

视角独特:研究超越了“美国输出-日本接受”的简单叙事,从“文化冷战”和“知识同盟”的角度,深入剖析了美日双方在高等教育改革中的博弈与协商。

成果转化多元:计划不仅撰写学术论文,还将策划《教室里的冷战》主题展览,将学术成果转化为师范生和公众可理解的教育资源。

言心哲的社会教育思想研究:在故纸与田野中追寻平民教育的回响

汇报人:詹翊嘉

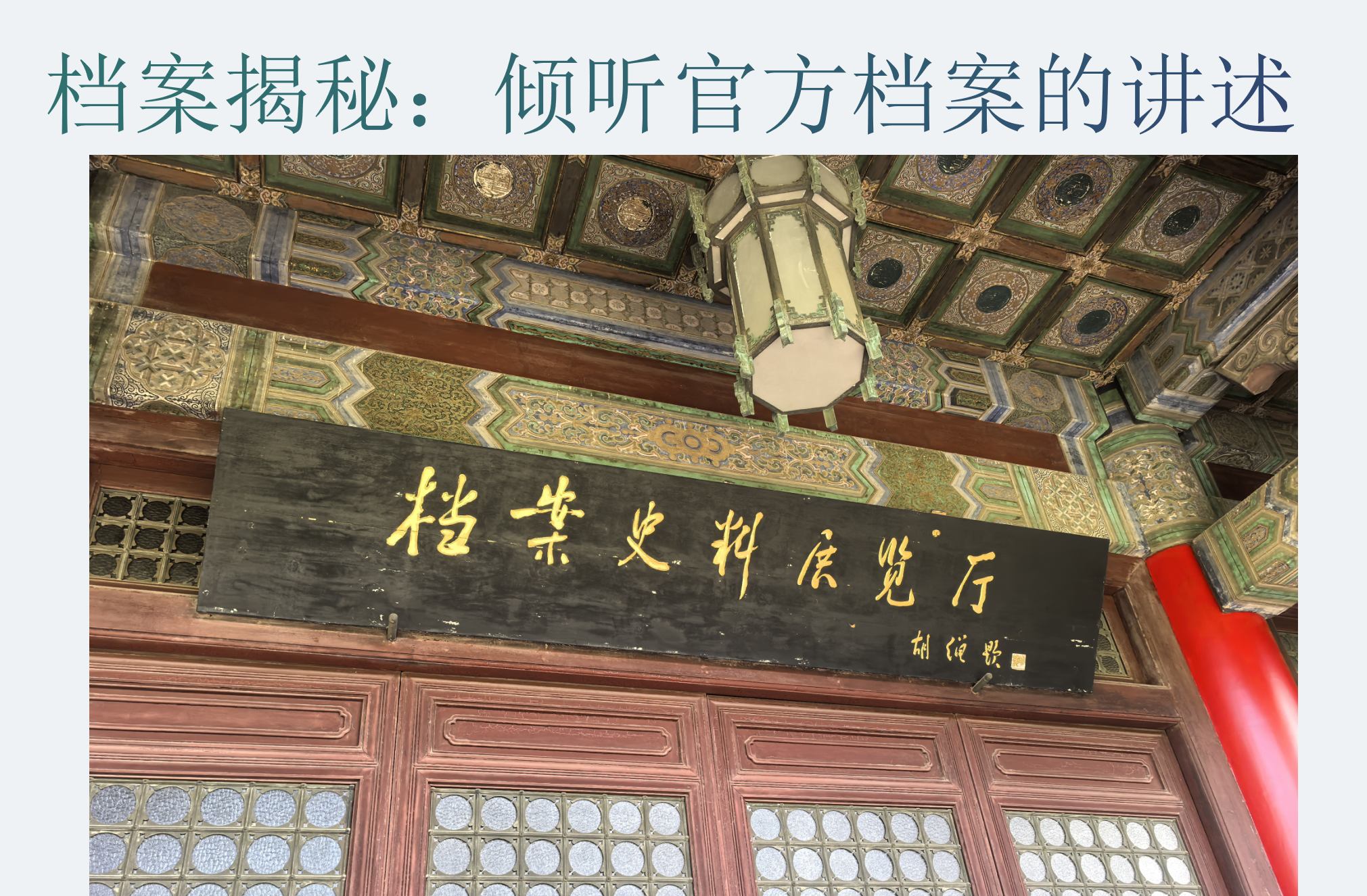

聚焦中国社会学先驱言心哲先生,该项目旨在挖掘其“社会教育”思想在民国时期的实践及其对当代的启示。研究分为“文献整理-档案揭秘-田野调查”三个阶段,构筑了立体的研究网络。

研究深度:

与档案对话:在南京第二历史档案馆发现的《南京儿童福利实验区呈送教育部组织规程》,证实言心哲1933年的南京贫儿调查推动了国家层面社会福利政策的试点。而另一档案《沪西实验区经费裁减签呈》内容涉及工人教育等,与言心哲的工作背景和时间高度吻合,表明他很可能参与或推动了沪西实验区的相关活动。

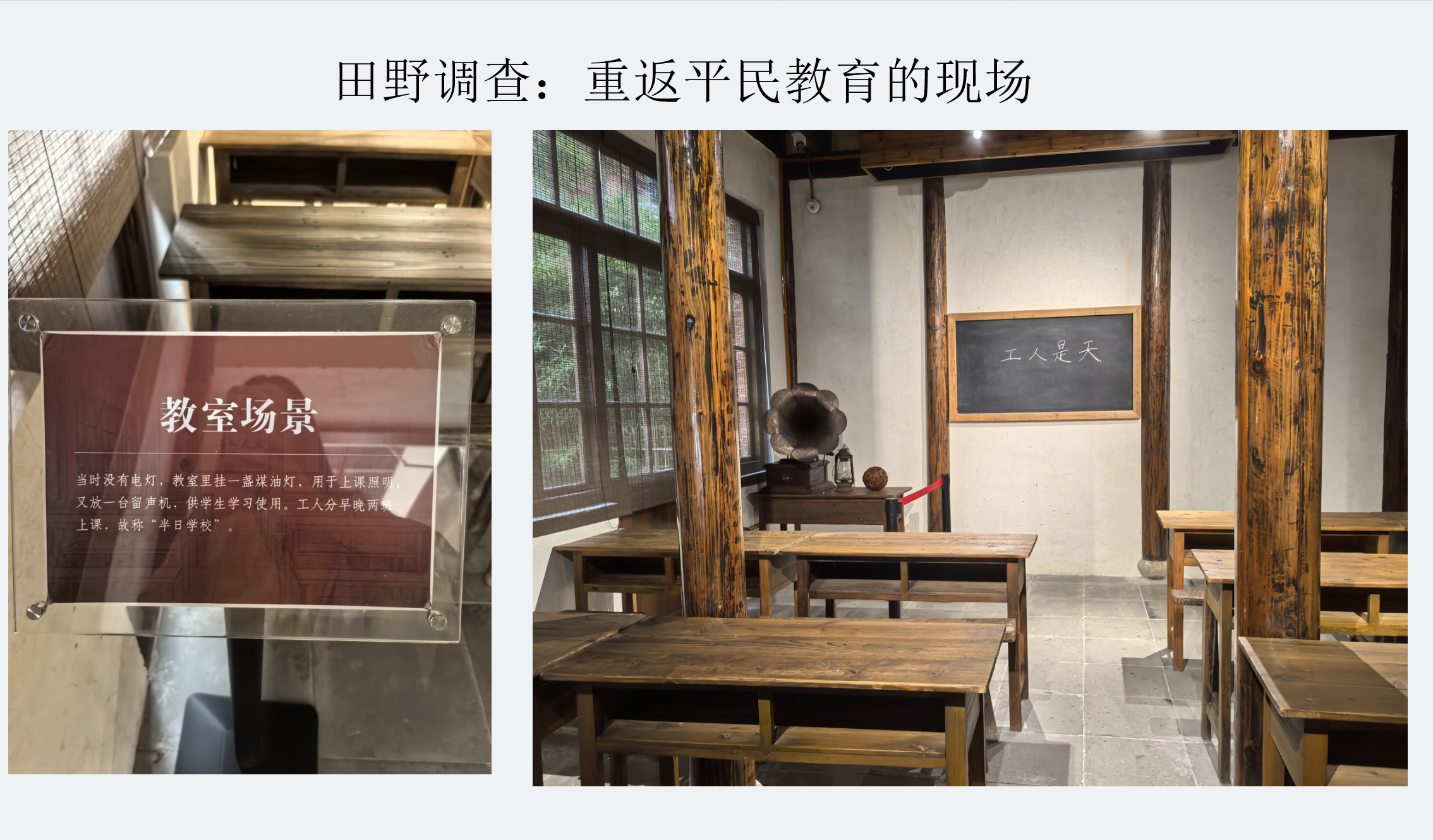

感受历史温度:通过走访上海“沪西工人半日学校史料陈列馆”,切身感受到了民国平民教育在时代洪流中的困境与坚持,让冰冷的文本研究拥有了动人的场景感。

强烈的现实关怀:项目未来将紧密结合国家“乡村振兴战略”“职业技能提升行动”等当代议题,探寻言心哲社会教育思想的现代价值。

严重敏先生资料整理与展览研究:一位女科学家的学术人生

汇报人:肖萧

华东师范大学地理学家严重敏教授是中国城市地理学的重要开创者。项目组不仅系统梳理了她的学术生平,更发掘出她是国内最早提出上海应建设“国际金融中心”并迈向“国际城市”的学者。

成果亮点:

学术产出丰硕:已在民主党派中央刊物《团结报》上发表《一位女科学家的传奇经历:从流亡学生到学科奠基人》;更有一篇深度论文《浙籍地理学家严重敏教授的战时流亡与归国之路》发表于《浙江档案》上,实现了从“静态档案”到“公开学术成果”的转化。

策展准备充分:整理出严重敏教授笔记大约3万余字。两次采访严先生弟子宁越敏老师,获得采访资料约8000字,征得展览及写作建议。计划在校图书馆策划一场专题展览,分为“求学与归国”“学科创建”“学术交游”和“人才培养”四大板块。

田野调查扎实:项目成员远赴内蒙古乌兰夫纪念馆、江苏盐城新四军纪念馆进行实地考察,学习人物叙事与手稿陈列的先进经验,为展览设计注入新思路。

结语:一场“AI+人文”的精彩预演

科技,是打开传统的钥匙;人文,是照亮未来的底色。在这场AI与特藏的相遇中,历史不再是回响,而成了奔流向前的源头活水。让我们共同期待他们在项目终期汇报中,带来更多的惊喜!